倒计时1天!2017中国住房租赁行业创新发展高峰论坛最全攻略!

2017年接近尾声,这一年的房地产市场政策坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”基调,调控效果逐步显现。住建部25日在其官网发布关于全国住房城乡建设工作会议的消息。住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在会议中对2018年工作任务作出部署。

王蒙徽指出,要深化住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁,在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场,推进国有租赁企业的建设,充分发挥对市场的引领、规范、激活和调控作用。

“住房租赁市场”显然已经提前成为2018的热门关键词。在12月15日,2017中国住房租赁行业创新发展高峰论坛在厦门成功举办,链家研究院院长杨现领对2017年的房地产市场进行了盘点,并做了主题演讲《租赁和公寓市场的展望》,那2018年住房租赁市场将呈现什么特征?哪些因素在左右未来住房租赁市场的发展?

杨现领博士从五个市场、四类城市、五种企业,两个风险全面解析!

租赁这个市场已经非常热了。我一直在说一件事,租赁是一个非常市场化的市场,它有其内在的规律,所以我们做任何事情都要尊重市场,尊重规律,这个很重要。

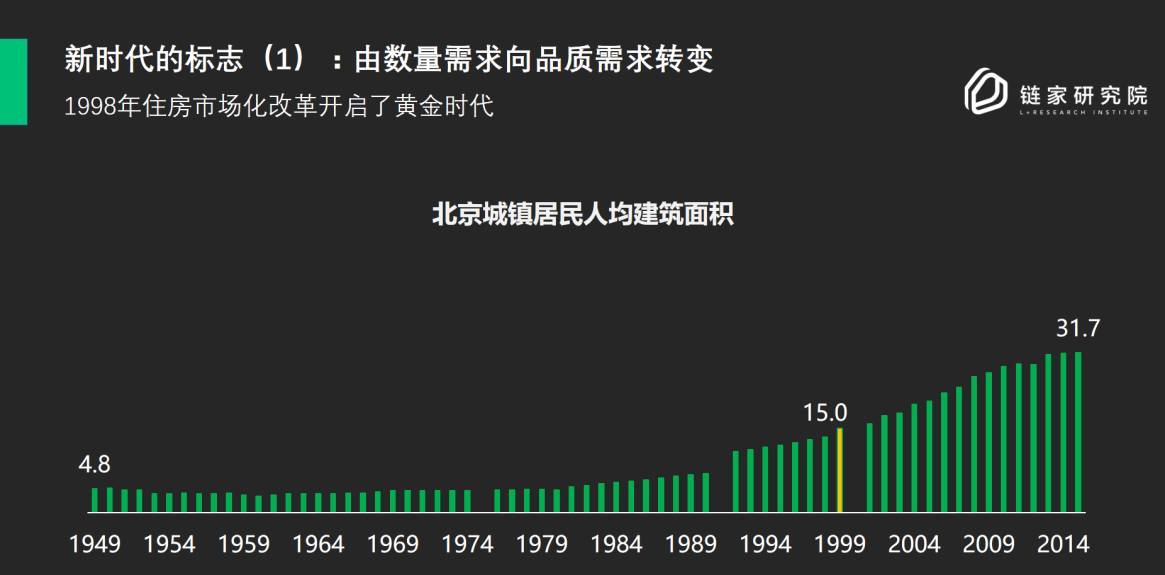

我今天跟大家分享的是“租赁和公寓市场的展望”主题。首先我们回顾下,总体上中国的房地产市场已经是步入到一个总量相对平衡的一个时代,从我们人均居住面积来看,即使是房价非常高的北京也已经有人均23平的居住面积,居住条件我们得到了很大的改善。可以说从总量来看,相对来说是比较平衡的。

但租赁市场相对来讲,发展一直是比较滞后。从1998年做房改到今天,中国房地产市场取得了非常明显的进步,包括我们人均居住面积的改善、政策设计总体上也越来越完善,但是租赁基本上是一个空白。

“2017年租赁市场可以总结为十大变化”

所以我们也看到,2017年开始租赁市场出现了很多的变化。

变化一:是十九大定位“租购并举”,住宅租赁业成为房地产市场发展新引擎;

变化二:是住建部首推试点租赁城市,各地政府密集出台配套政策;

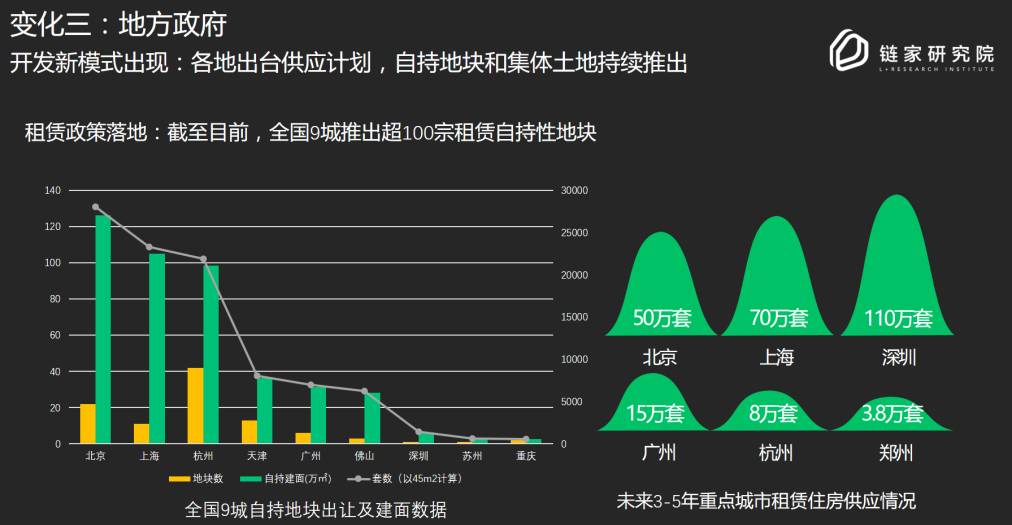

变化三:开发新模式出现,各地出台供应计划,自持地块和集体土地持续推出;

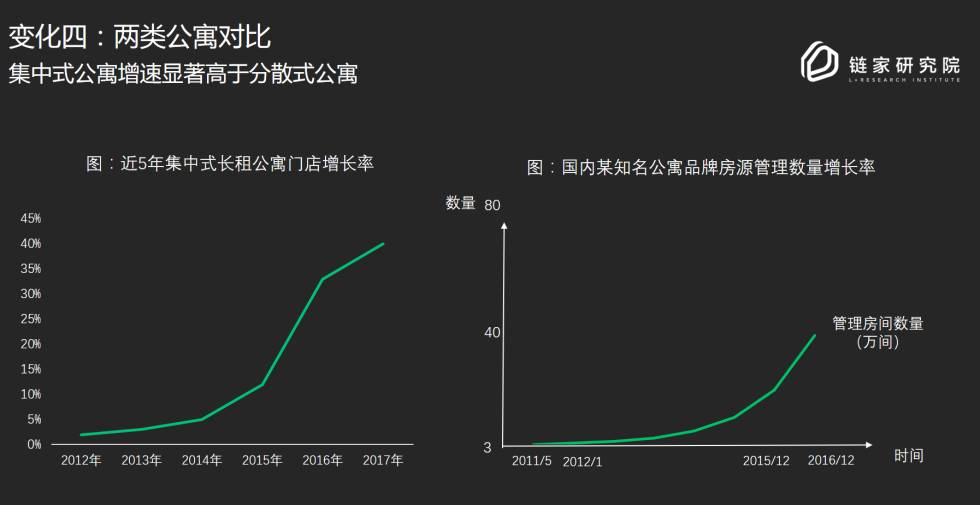

变化四:集中式公寓增速显著高于分散式公寓;

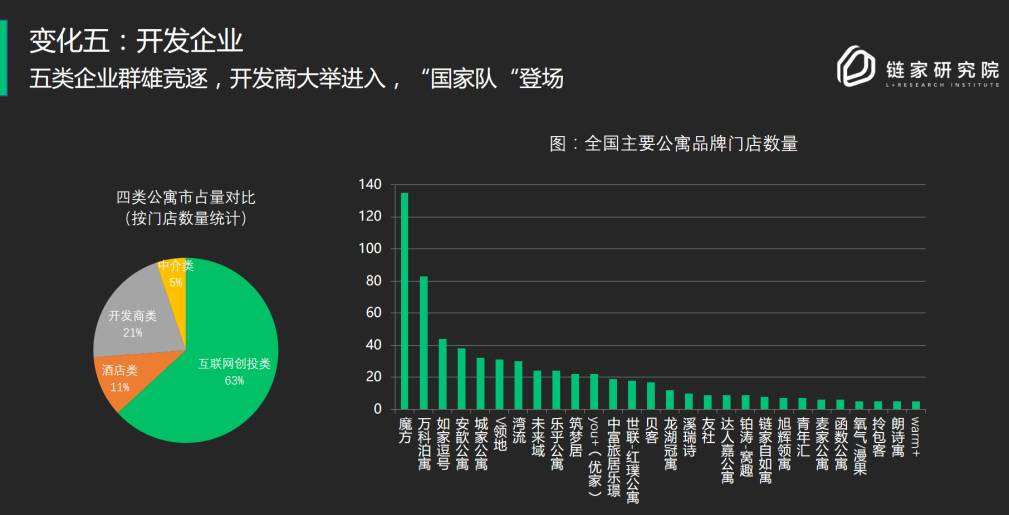

变化五:五类企业群雄竞逐,开发商大举进入;

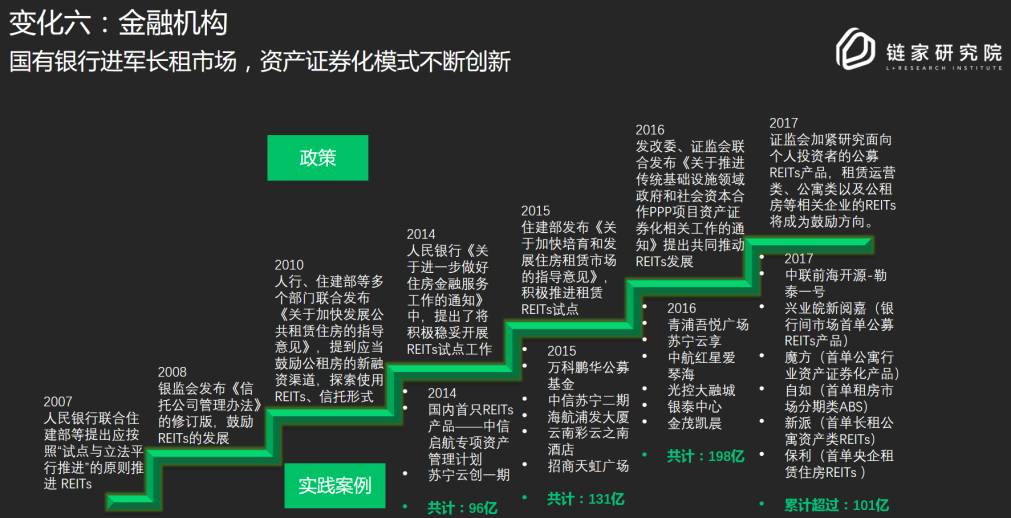

变化六:国有银行进军长租市场,资产证券化模式不断创新。像今天以中国银行这样的国有银行为代表的,都纷纷关注长租市场;

变化七:互联网巨头跨界长租领域,多城租赁信息监管平台上线;

变化八:品牌公寓呈全国化扩张趋势,并购、合作日渐频繁,行业龙头首位度高;

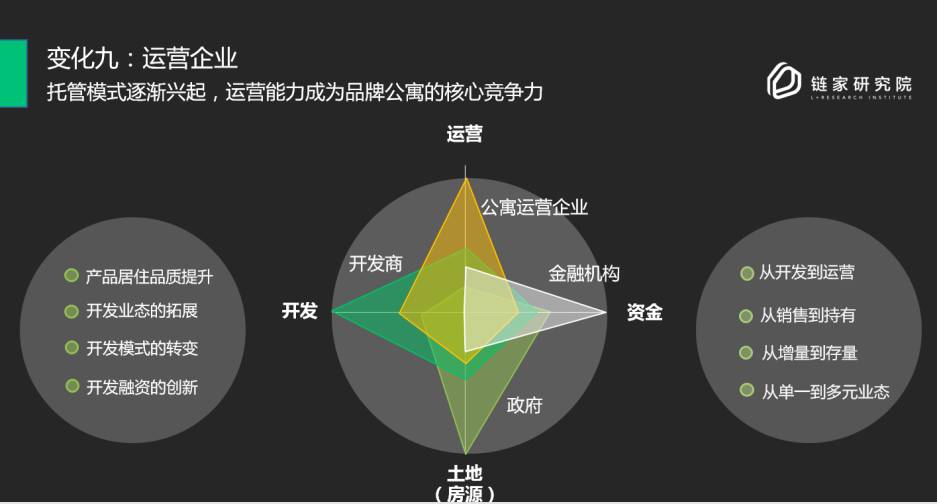

变化九:托管模式逐渐兴起,运营能力成为品牌公寓的核心竞争力;

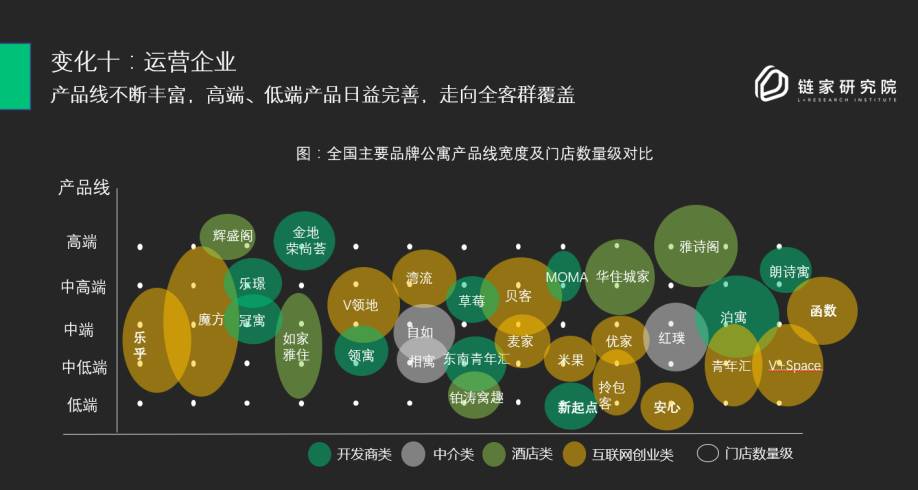

变化十:产品线不断丰富,高端、低端产品日益完善,走向全客群覆盖;

从以上总结出的2017年租赁市场出现的十种变化来看,各种模式层出不穷,轻重模式都开始出现。运营企业的运营能力在这个点上显得非常重要,产品线越来越丰富,这个是我们今年所看到市场上的表面变化。

“一个租赁五个市场,

我们更要关注外来农村人口租赁住房问题”

但是我一直强调,想要看到这个世界的真理,并不能仅靠眼睛,而是你背后的知识,逻辑以及你的洞察。租赁市场到底是一个什么样的市场?我今天想分为以下几个方面来回答这个问题:

第一, 我想分享的是:一个租赁五个市场。我认为总体上存在着五类租赁市场:

第一类租赁市场是:高收入家庭的、改善型的,一群以整租为代表的需求。这一类需求有几个特点:他们有房子可能还不只一套,但还依然要租房。比如因为教育,因为工作,都会自然的产生一类租房的需求,这类需求的能力相对比较强,以整租为主,支付能力比较强。我认为这类市场是在快速上升的,这一类需求占到城市大概10%的市场,这个是比较正常的。

第二类市场是以年轻的白领、大学生以及暂时买不起房子的家庭的,可以称为可支付私人租赁市场。链家做了1000份线下的问卷调查。有几个关键的数据可以分享,大概90%的租房群体年龄是21—35岁之间;80%的租赁人口是外来的流动人口,60%是合租状态,47.6%的租客是以地铁为通勤条件。

这就描画出了典型租客画像特征。以合租为主,整个支付能力相对比较有限。比如在北京单间客单价超过3000元,我认为是有问题的。因为这类租客大部分的工资收入在1万元以下,按照国际可支付标准30%来算,3000元是一个门槛。所以这一类租赁需求就是以单间合租,标准化合租为主体的需求结构。它强调的是可住性、通勤条件。

第三类是暂时租房,未来一定买房的夹心层需求。这部分大多已获得城市户口,或者就是城市人口,他们可能已经结婚,或者有孩子,虽然买不起房,但是买房对于他来说是刚需。

调查中显示,1000个人里面有21.7%的租客表示未来五年内有意愿买房。我相信城市里会有这么一波人,目前收入是不够的,因为我们有一个数据,在北京非常明显,即首次置业年龄是每年滞后一年。

在北京买一个二手房作为第一次置业的门槛是400万—500万,大部分家庭是承担不了,所以我们发现这类人会在租赁市场多停留一年。这一类人群是租房的夹心层。这一类人群大概占了租客的21%,在整个城市家庭里面占10%的比例,所以这一类人的需求也是我们需要考虑的。

第四类是城市最低收入家庭的保障性租房需求。这一类需求它的表面是住房问题,实际上是贫困问题。这类需求既买不起房,也租不起市场化的租赁。他们大概只能负担起10%—20%市场化租金比例。这类需求只能靠政府保证性政策来覆盖。

比如早期住房不够的时候,就要为这些人做公共住房做开发,政府把房子建起来再分配给他们。到后期开始采取货币化的形式,因为后期发现市场上的房源充足,不需要再建的时候,就以费用补贴的形式来满足这一类低收入家庭的住房问题。

这一类大概占城市家庭的10%。买不起租不起必须需要政府的政策覆盖,需要从保障性的政策上去解决。

第五类我认为是未来非常庞大的一个市场,就是1亿外来农村人口以床位为主的需求。

对这一类人的需求我认为必须通过标准化的床位来解决,在这一点上非常需要特别需要政策的标准化和产品的标准化要同步推进。我们要做床位,配套先进可支配的服务,政策的标准化尤其关键,我们的痛点是什么?是政策不标准,不透明,不规范。在不透明的政策环境下,很多事情没有办法做。

这五类需求每一种需求背后都有租客的特征,还有政策上急需解决的方案。

第一类他们需要的是品质的居住,市场化的产品就可以满足他们。对于第二类合租流动人口、白领,我们需要给予的是租赁产品正常化、合法化、标准化。我们的房间量在一线城市是远远不够的,所以租赁市场可以很好的满足这个要求。我们看广州、武汉、还有其他城市都已经越来越规范化运行,还有很多短缺的一线城市还没有完全打开,这需要我们标准化。

我们还需要关注的是一亿流动人口床位的需求跟政策怎么对应,怎么让一亿人口住有所居,我们发现一个现象,我们用租赁流动数据发现,人口都在几个核心城市之间流动,不会发生北京向农村的流动。所以今天一亿流动人口面临着难以更改的现实就是叫回不去的农村,留不下的城市。

“五类市场对应的是四类城市,

‘因城施策’才有效”

以上是我讲的五类市场,接下来我想与大家分享下今天的第二方面:四类城市。

中国的市场非常大,每个城市都可以“因城施策”发展租赁,我把中国城市住房租赁行业市场分成三类:

第一类是房子总量本身就不够,租赁尤其不够,典型的北京、上海、深圳、广州可能还包括厦门。特征是户均套数低于一,如果这个房屋存量和家庭数量相比低于一,这就需要增量开发要加大,存量要盘活。

一般在这个情况下,这个城市一般是20%的房源承担40%租赁人口,所以租赁市场一定是以群组,合租为主。这样的城市要大量盘活存量,把业主闲置房源盘活,同时需要增加供应,开发商,国有企业,地方政府集体入市,要集中力量解决这一类问题。总体来说,这个市场的需求80%要靠租赁的盘活来解决,增量开发占20%。

北京750万套房子,有30%的房龄在30年以上,11%的房龄在40年以上,“老房子”周边配套完善交通便利,就是房子太旧,我们要让这些房子得到改造和再生,这样的话才可以让城市里的房子得到最大限度的利用。

第二类城市是看起来什么都不缺,总量不缺,租赁也不缺, 一般二线城市处在这个范围。这类城市通常有几个特点,户均套数大于1,房价整体均价低于1.5万,租金长期不怎么涨,人口净增长也比较缓慢,这些城市压根就不做适合做租赁,三四线就更不用说了。

第三类是属于房屋总量不缺,租赁也不缺,但明天一定会缺。这样的城市都面临几个条件,第一是房价快速上涨,第二是人口快速净流入,比如郑州、河北这样的城市,还有合肥、成都等都属于这一类城市。郑州非常典型,因为它属于河北省人口净流动最高的城市,是每年的净流入规模最大的城市,还有武汉。所以对住房租赁行业要前瞻性的解决,不能等未来人都流进来以后,再去解决租赁就晚了。

第四类城市是今天不缺,明天不缺,永远也不会缺的三四线城市,这一类城市不需要去做租赁。三四线城市现在大部分都是有自己的房子,只有对应我们上面说的五类需求第一类也许有需求,家庭整租核心地段,核心学区可以做,但我认为整个市场没有什么太大机会。

我们四类城市和五类需求去画象限,将城市与需求相对应,再去做适合的产品。

“租赁市场的繁荣离不开五种企业,

所有参与者共同的努力”

今天我想讲还有第三个问题,是五种企业。

今天我们中国做住房租赁行业有五类企业,包括:银行和金融机构、中介和代理公司、开发商、产品设计、建筑企业。

租赁市场这个行业的发展、繁荣离不开所有参与者共同的努力,需要的是全产业链,全口径参与者的配合。

比如开发商背景的企业进入租赁市场,在前期开发后,进入交付后他会发现原来这些产品还要租出去、还要管理和运营,这和之前开发商之前的模式完全不同,原有的模式是以开发为主,强调高周转、高流转,高杠杆。

可是做住房租赁行业不一样,房子建出来是服务的开始,将会发现每六个月要换一批租客,都要被网站盘活一遍客户,还要提供大量琐碎的服务等,这个不是传统模式下的开发商能搞定的。所以开发商做公寓有非常强的资产端的优势,但也有非常明显的劣势,我认为应该相互去合作。

国有企业进来租赁市场也是一样,他们有更便宜的资产,回报率相对比较高,适合做金融,同时它也需要运营企业的服务。还有一些中介公司和代理公司,类似这些企业之间,中介也好,代理也好,酒店公寓也好,他们在房源和客源有一定的优势,但是在资产端没有优势,我觉得也需要合作。还有信息端,租赁的房源信息假的令人发指,到今天为止,还没有一个可靠的平台提供完全真实、可靠的信息。

总体上租赁市场各种服务都还没有到一个很成熟的阶段,我们需要一起去更加的携手的努力,才能够把这个行业做起来。

另外就是银行和金融机构进入租赁行业市场,我相信金融机构进来也会改变市场环境,比如说把资金端压力降低一点。在租赁市场的金融机构分两类,供应类的金融和需求端的金融。我想提醒的是应该把注意力放在更多租赁市场需求端的金融上,任何一个市场需求不打开,在租赁做金融那就是做风险。

2017年以来我认为政策上最大的问题、挑战就是我们只往一个方向去用力,就是往供给端去用力,各类企业都在做供给,把供给的量放进来,但需求是没有任何启动的。我所统计的2017年20个重点城市里面,上海、北京、深圳等城市18个月的租金不涨反而还下降。所以如果出租率上不去,租金上不去,在供应链作金融就是放大这个行业的风险,放大这个行业的供应的泡沫,这时候我们需要急需启动需求。

回顾房改的历史,1998年“房改”之所以成功,现在看有几个重要的原因:

第一个原因是成功规范了二手房市场。房改的成功本质是我们启动了内需,扩大了供应,形成由需求端驱动供给端的正反作用,这样一个市场才可以启用。

租赁市场特别需要,需求端的有效需求和潜在需求的释放,这里面有太多的问题需要考虑,我们首先要把压一付三的模式退出历史舞台,如果没有金融和保险的介入我觉得很难。我去澳大利亚去调研,他们是按周支付,只有采取更灵活的支付方式才可以降低租客的压力。

其次,国外经常推行的租赁端需求端的货币化补贴,以30%的收入线作为基准,把低收入人群、流动人口包括农民工补贴进去,而不是只补贴供给端。

美国通过100年的租赁政策最后还原了一条真理,只有货币化补贴、租房券,虽然存在问题,但效果最好。

我们看美国租赁市场的政策演变,大家可以拿着租房券去经纪公司、品牌运营机构那里租房子可以抵现金。然后把这个钱补企业,相当于间接补贴租客,这样既可以降低租客的压力也可以让品牌机构有它的发展,这样的政策非常好。

还有在供给端我们不可以大量开发,但可以采取好的形式,是不是考虑把专门做租赁市场的用地,并且把土地出让金70年一次征收的部分改成征收房产税,只有这样才可以把现金流和税收相匹配。

我们今天做租赁市场的现金流是按月计算的,但一下子是付70年的土地出让金,就非常困难了。所以需要把土地出让金的支付方式改变了,这个事情才能够真正的推进。还有是租金抵税,都是其他国家普遍采取的政策。

“我们还要关注两个风险,

慢一点是一种能力”

第四个问题,在政策上,我认为我们需要关注两个风险。

第一个风险是我们要避免把租赁跟购房两件事情分割化、独立化。我们提租购并举并不是说分成两个完全独立和分割市场,其实恰恰相反。

房产交易不发展,租赁市场根本发展不起来。我们今天可以做租赁,就是因为很多拥有原始积累的人拥有不只一套的房子,他们要把这些房子释放出来,所谓的租购并举本质上是要打通两者之间的关系,而不是割裂开来,我们需要对于这些明确房屋购买目的是用于租赁的,予以支持,而不是仅从“二套房”、“三套房”的量化上去否定,这个是需要我们特别关注的。

第二个风险是所有人包括金融机构都需要特别关注的风险,2018年我认为市场上存在租金下降、出租率下降的潜在风险,同时也存在高杠杆企业扩充规模的运营机构的各种风险,2018年资金面会紧,规模扩张一定要稳。

最后跟大家说一点,慢一点,慢是一种能力。

倒计时1天!2017中国住房租赁行业创新发展高峰论坛最全攻略!

评论

文章评论(0)